नई शिक्षा नीति क्या लड़कियों की स्कूल वापसी करा पाएगी? – BBC News

केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति-2020 को मंज़ूरी दे दी जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें शिक्षा पर सरकारी ख़र्च को 4.43% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का छह फ़ीसद तक करने का लक्ष्य है.

लेकिन क्या इसमें उन लड़कियों की बात है जो 14 साल की उम्र तक आते-आते स्कूल छोड़ देती हैं.मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक़, हर साल 16.88% लड़कियाँ आठवीं के बाद स्कूल छोड़ देती हैं.इनमें से कई लड़कियाँ कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर की जाती हैं. कम उम्र में माँ बनने की वजह से कई लड़कियों की असमय मौत हो जाती हैं.मगर विश्लेषकों के अनुसार, इन सभी समस्याओं की शुरुआत उस वक़्त होती है जब किसी लड़की को सातवीं – आठवीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ता है.

सरकार बीते कई दशकों से इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है.वहीं कोरोना वायरस महामारी लड़कियों को स्कूल से दूर करती दिख रही है. ऐसे समय में केंद्र सरकार की ओर से लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ताज़ा हवा के झोंके जैसी है.नई शिक्षा नीति के तहत लड़कियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ‘लिंग समावेशन निधि’ का गठन किया जाएगा.इस नीति का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है.सरकार इसे एक ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ बता रही है लेकिन शिक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस नीति में तय किये लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर आश्वस्त नज़र नहीं आते

समस्याओं का पहाड़

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, लड़कियों के स्कूल छोड़ने के पीछे सरकारी स्कूलों की ख़राब हालत और भारी फीस बड़ी वजह समझी जाती है.साल 2018 में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर (राज्य प्रभार) उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सभा में ये जानकारी दी थी कि प्रत्येक वर्ष 16.88 फीसदी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं.एनएसएसओ के सर्वे (पेज 107) में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की वजहों की पड़ताल की गई है जिसके मुताबिक़ कम उम्र में शादी, स्कूल दूर होना और घर के कामकाज में लगना स्कूल छोड़ने की बड़ी वजहें हैं.ऐसे में सरकार को उन समस्याओं को हल करना होगा जो कि लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती हैं.शिक्षा क्षेत्र के जानकार अंबरीश राय बताते हैं कि ‘बदलते समय के साथ घरवालों ने जोख़िम लेना कम कर दिया है.’

वे कहते हैं, “कहीं-कहीं स्कूल काफ़ी दूर होता है. ऐसी जगहें भी हैं जहाँ स्कूल 20 किलोमीटर दूर होता है. ऐसे में माँ-बाप अपनी बच्चियों को घर से ज़्यादा दूरी पर स्थित स्कूल में नहीं भेजना चाहते क्योंकि वे उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं रहते. और आठवीं के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है.”

सामग्री उपलब्ध नहीं है

सरकार के सामने क्या हैं चुनौतियाँ?

सरकार को इस नीति में तय किये गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा.इस दिशा में स्कूलों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाना होगा जो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर में पढ़ने वाली लड़कियों, लड़कों और ट्रांस जेंडरों की उम्र के लिहाज़ से मुफ़ीद हो.इन स्कूलों में लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए अलग और पर्याप्त शौचालयों की सुविधा होनी चाहिए.स्कूलों तक पहुँचने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिए. स्कूल तक पहुँचने के रास्ते सुरक्षित होने चाहिए ताकि घर वाले निश्चिंत होकर अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकें.इसमें गैर-सरकारी संस्थाओं की मदद लेनी होगी ताकि बच्चियों के घरवालों को समझाकर उन्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा सके.

स्कूल में एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करना होगा जो लड़कियों के लिहाज़ से सुरक्षित हो.लड़कियों को स्कूल वापस लाने के लिए ऊपर बताए गये हर क़दम को उठाया जाना ज़रूरी है क्योंकि कमोवेश यही चीज़ें किसी भी लड़की के स्कूल छोड़ने में एक कारक बनती हैं.सरकार को लाखों नए अध्यापकों का चयन करना होगा. उन्हें नई नीति के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा. वर्तमान शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के लिए तैयार करना होगा.एक मज़बूत कार्ययोजना का गठन करना होगा जिससे साल 2030 तक इस नीति में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति हो सके

शिक्षा का अधिकार

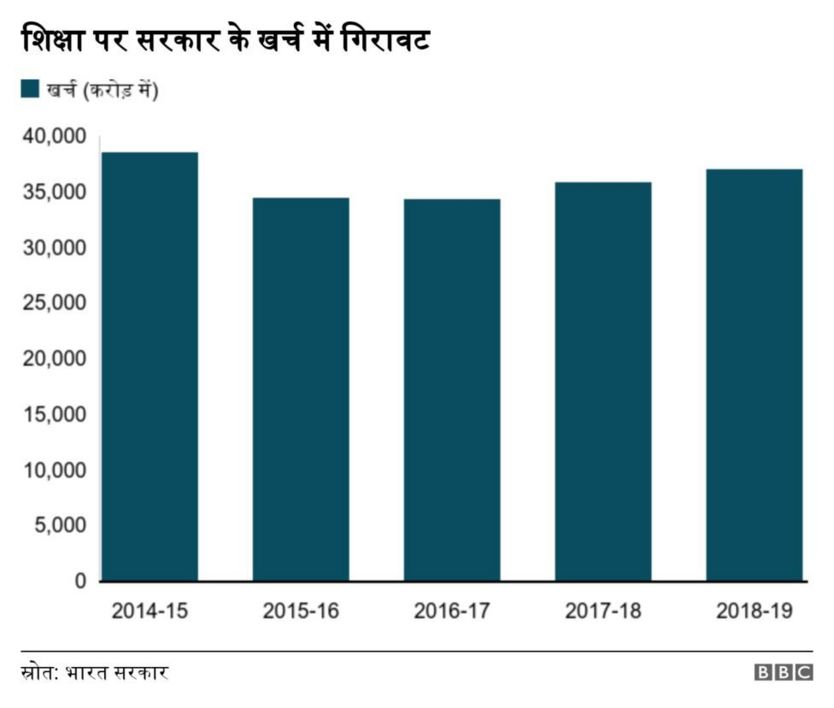

संसद को शिक्षा का अधिकार क़ानून में संशोधन करके इस नीति को उसका हिस्सा बनाना होगा जिससे अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे अदालत की शरण में जा सके.लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सरकार को भारी आर्थिक निवेश करना होगा और वर्तमान शिक्षा बजट में भी इजाफ़ा करने की ज़रूरत होगी.ये सब होता दिख नहीं रहा है क्योंकि भारत सरकार साल दर साल अपने शिक्षा बजट को घटाती जा रही है.अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट ‘इंडिया स्पेंड’ की एक रिपोर्ट के अनुसार साल2014-15 में सरकार ने 38,607 करोड़ रुपये खर्च किए थे, तो साल 2019 तक आते-आते ये बजट 37 हज़ार करोड़ रुपये हो गया.बीच के दो सालों में सरकार ने स्कूली शिक्षा पर सिर्फ़ 34 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किया.

अंबरीश राय बताते हैं, “सरकार ने साल 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करने की समय-सीमा तय की है. ये वही समय सीमा है जो कि सस्टेनेबल गोल में दी गई है. सरकार ने कहा है कि दो करोड़ बच्चों को स्कूल तक वापस लाएंगे. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल लाने के लिए आपको स्कूल और अध्यापक चाहिए.”

“UDISE की रिपोर्ट के मुताबिक़ देश के सिर्फ़ 52% स्कूलों में एक साथ हाथ धोने, पीने का पानी और इस्तेमाल किये जाने लायक टॉयलेट की व्यवस्था है. अध्यापकों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर ही 9 लाख पद खाली पड़े हैं. सेकेंडरी स्तर पर कहीं-कहीं स्कूल 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होते हैं. और स्कूल छोड़ने की ये एक बड़ी वजह है क्योंकि बच्चों को घर के पास स्कूल नहीं मिलते. ये ड्रॉप-आउट रेट लगभग 40% का है जिनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं. अब अगर सरकार को इतनी बड़ी चुनौती को पूरा करना है तो सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना होगा.”

“जहाँ तक आर्थिक निवेश की बात है तो कोठारी कमीशन ने 1966 में शिक्षा पर जीडीपी का छह फ़ीसद हिस्सा ख़र्च करने की बात कही थी. तब से आज की स्थितियों में भारी बदलाव हो चुका है. इन्फ़्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है. ऐसे में छह फ़ीसदी काफ़ी कम है.”छोड़िए यूट्यूब पोस्ट 3 BBC News Hindi

शिक्षा नीति में आरटीई क़ानून का ज़िक्र?

व्यवहारिकता के पटल पर लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वे अधिकार देने होंगे जिनके दम पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोर्ट जा सकें, और शिक्षा के अधिकार क़ानून में संशोधन होने से ये संभव हो सकता है.अंबरीश राय मानते हैं कि ‘कस्तूरी रंगन समिति के असल ड्राफ़्ट में इसका ज़िक्र था लेकिन नई नीति में शिक्षा के अधिकार क़ानून का ज़िक्र नहीं है.’राय कहते हैं, “कस्तूरी रंगन समिति ने अपने ड्राफ़्ट में कहा था कि तीन से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा के अधिकार क़ानून को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. इसके तहत इस क़ानून में संशोधन करके तीन वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को इस क़ानून के अंतर्गत लाया जाएगा. लेकिन इस नीति में से ये बात ग़ायब है. इस नीति में आरटीई में व्यापकता लाने की बात ही नहीं है.”

बच्चियों की स्कूल वापसी का आरटीई कनेक्शन?

अंबरीष राय मानते हैं कि इस पॉलिसी के तहत लिंग समावेशन निधि के गठन की बात स्वागत योग्य है.वे कहते हैं, “इस निधि का गठन किया जाना एक अच्छी बात है लेकिन जब तक लड़कियों को स्कूल तक पहुँचाने और वहाँ का माहौल उनके लिए मुफ़ीद नहीं बनाया जाता तो इस तरह की निधियों के गठन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल तो पड़ोस में होने चाहिए. आजकल माता-पिताओं में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता काफ़ी बढ़ गई है.”

“माता-पिता अपनी बच्चियों को बहुत दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते. काफ़ी लोग स्कूल आने-जाने में होने वाला ख़र्च वहन नहीं कर सकते. इसलिए वे बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते. ऐसे में सरकार को आरटीई के तहत बनने वाली स्कूल प्रबंधन समिति को प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक बढ़ाना होगा. लेकिन इन सब बातों का इस नीति में कोई ज़िक्र नहीं है.”

ज़मीन पर क्या करेगी ये नीति?

बीते दस सालों में शिक्षा के अधिकार क़ानून की वजह से लाखों बच्चियाँ स्कूल जाने में सक्षम हो सकी हैं क्योंकि इस क़ानून के तहत एक बच्चे को शिक्षा ना मिलना एक नीतिगत चूक नहीं, बल्कि उनके अधिकार का उल्लंघन है. और वे इस मामले में कोर्ट जा सकते हैं.देश की अदालतें इस अधिकार का इस्तेमाल करने वाले कई बच्चों की मदद कर चुकी हैं.दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे ही बच्चों के केस लड़ने वाले अशोक अग्रवाल मानते हैं कि ‘उनके लिए इस नीति का कोई मूल्य नहीं है.’

वे कहते हैं, “मेरे लिए ये नीति शब्दों की जादूगरी से अधिक कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर इस नीति में आरटीई क़ानून को संशोधित करने की बात की गई होती तो बेहतर होता. जब तक 18 साल की उम्र तक शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार नहीं बन जाता तब तक शहर हो या गाँव स्थिति वही रहेगी जो कि इस समय है.”किसी को कुछ देने से ज़्यादा सार्थक उसे वह पाने का अधिकार देना होता है. सरकार इस नीति में बच्चियों को शिक्षा देने की बात करती दिख रही है, लेकिन अधिकार देने से बचती नज़र आ रही है.ऐसे में जैसा कि अशोक अग्रवाल कहते हैं कि ये अच्छी-अच्छी बाते हैं, क्योंकि बिना पैसे, बिना संसाधन और बिना इच्छा के, शिक्षा क्या किसी भी क्षेत्र में क्रांति मुश्किल से ही आती है.

(